冬場に多い

狭心症と心筋梗塞

狭心症と心筋梗塞

上のグラフは心筋梗塞などの心原性心停止の発症率の推移を月毎に示したものです。肌寒くなる10月頃から増え始めて、寒冷期である12月から1月に最も発症率が増加しています。

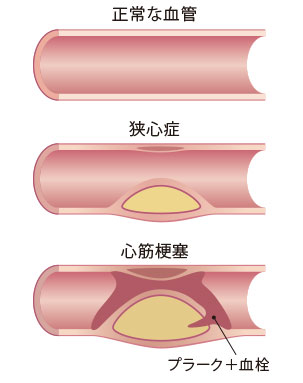

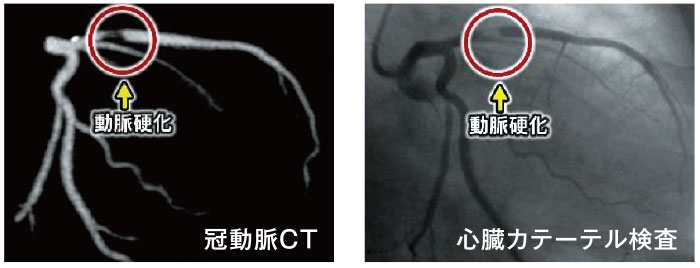

寒くなると、体は血管を収縮させて、体温が下がりすぎないよう調節しています。健康な状態では、血管壁もきれいで血行も良好ですが、高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満、喫煙、加齢などが原因で動脈硬化を起こすと、狭くなった血管の内側に、お粥のようにドロドロとしたプラークと呼ばれる物質がたまって盛り上がり、血行を悪くしたり石灰化をおこしたりします。